Антон Агарков

Я давно планировал поездку в Мангыстау — потрясающе красивое место в западном Казахстане. То самое место, которое лучше один раз увидеть, а лучше и не один. Удивительные фактуры скал, меловые зубья, солончаки, разноцветные горы — всё это Мангыстау. Визитная карточка региона — урочище Бозжыра. Здесь несколько скальных пиков и гребней вырастают из бескрайней белоснежной равнины.

Смотреть на всю эту красоту можно с нескольких точек. Местные так их и называют — нижняя, средняя и верхняя. Начинают обычно с верхней и делают подход к красоте максимально кинематографичным. Вот едете вы по степи, ничего особого не ожидаете. И тут водитель как поворачивает в сторону, и как выезжает на край обрыва, а там — будто бы затерявшийся в прериях боевой линкор.

Я, естественно, кинулся снимать это великолепие. А потом подумал: «Мангыстау все считают отличным местом для ночных съёмок. Надо бы и мне попробовать». План был идеальным. Установить камеру на краю отвесного обрыва, выставить ракурс, снять сумеречный кадр, а потом запустить таймлапс, чтобы камера сама наснимала три сотни кадров, из которых я потом соберу треки и смонтирую с сумеречным кадром.

Так я и поступил. Камера надёжно установлена на штатив, щёлкает один кадр за другим. Ну а я отправился на ужин, отдыхать от насыщенного на впечатления дня. Вернулся за техникой я часа через три. За прошедшее время поднялся сильный ветер, который поднял в небе облака пыли. Положа руку на сердце, я уже знал, что именно увижу на краю обрыва. Точнее, чего не увижу: своей камеры. Так и вышло. Луч фонарика шарил в пылевом облаке, но камеру я так и не нашёл. Принятие пришло как-то легко: «ОК, у меня нет камеры. Буду снимать на телефон и дрон».

А потом я посмотрел с края обрыва вниз. Оказалось, что там, чуть ниже, был ещё один выступ, небольшая ступенька, на которой лежала моя камера. Я аккуратно спустился (стоит быть аккуратным, если вокруг злобствует ветер, ничего не видно из-за пыли, а под тобой сотня метров свободного падения) и достал камеру. Байонет вырван из тушки, провода наружу… Но она работает! Не снимает, но кадры показывает!

И тут я сразу вспомнил, как дома, во время сборов, повертел в руках запасную камеру и убрал её обратно на полку со словами: «Да что может случиться».

Дальше была попытка купить камеру у хитрого казаха и настоящее чудо: участники путешествия по очереди давали мне свои камеры, чтобы я поснимал, — в тот момент я понял, что я окружён настоящими друзьями!

А закончилась эта история дома, когда из сломанной камеры я достал флешку и стал просматривать кадры. Оказалось, что камера снимала все три сотни кадров и упала незадолго до моего прихода. Звёздные треки, которые я изначально планировал снять, из этих кадров получились так себе, но вот на одном из них оказалась падающая звезда. Думаю, стоит загадать желание, чтобы в будущем я не оставлял ценную технику на краю обрыва без присмотра.

Выход из порта Петропавловска-Камчатского был на удивление тихим и уютным. Тёплое солнышко, спокойное море, вкусный краб. «Как здорово!», — радовалась группа. «Приемлемо», — подумал я. Что думал в тот момент капитан, я не знаю, но, судя по лицу, что-то в духе: «Гротовый шкот, только бы не забили гальюн в первый же день». Непростое было лицо у капитана в то утро, чего уж там.

На вторые сутки похода нас настиг красивый закат. Конечно же, там, где сделать с ним мы ничего не могли. «Как здорово!», — радовалась группа (чуть больше радовались те, кого не укачивало). «Как здорово», — радовался я, надувая лодку. Что думал капитан, угадать было невозможно даже по лицу.

На третьи сутки похода у берегов острова Парамушир нам показали ещё один приятный закат, и даже солнышко слегка окрасило землю, а потом на небо вылезли облака самой необыкновенной формы. Плюшки вымеобразных облаков, крылья, линзы и плети-хвосты и всякое такое, чему и названия нет. И даже получилась высадка на песчаный пляж в уютной и закрытой от ветра бухте. Топляк, отпечатки лап лис и медведей, цветущие рододендроны, базальтовые стены эпической мощи и два огромных вулкана в придачу. «Как здорово!», — радовались туристы. «Не к добру», — думал я. Капитан не радовался — он знал прогноз. «Будет раздувать волну или начнётся дождик, сразу собирай группу и на борт».

Первые капли дождя упали на чёрный песок часам к двум дня. Ещё через полчаса ветер начал буянить — пытался оторвать с яхты всё, что плохо прикручено, сдвинуть якорь и поднимать волны высотой с дом. А к темноте начался тихий ужас. Полоска безопасности в бухте, которая казалась такой уютной, вначале сузилась до пары десятков метров, а потом и вовсе схлопнулась. С одной стороны волны стеной, с другой — прибрежная мель, с третьей — базальтовые утёсы. Что было с чётвертой, лучше вообще не думать.

«******», — думала группа. «Ну да, по-другому и не скажешь», — думал я. «Надо отсюда валить», — думал капитан. И начал валить — по штормовому морю в полнейшей темноте, через пелену дождя и тумана. И дошёл, и якорь кинул. И шатало нас, вроде даже поменьше, и на мель не выкинуло и об камни не расхлестало.

«Ну, пусть это будет худшая наша ночь», — подумала группа. «Пусть им повезёт», — подумал я. «Это Курилы, детка!», — подумали Курилы. Эта ночь была только началом.

Владислав Соколовский

Вероятно, это не лучшие снимки, снятые мной в 2024 году, но они мне нравятся благодаря своим историям. Оба кадра, о которых я расскажу дальше, были сделаны минувшей зимой в заказнике Красный Бор (республика Беларусь).

Практически каждый год Красный Бор любит подкидывать мне какие-то сюрпризы. То лось попадётся, который подпускает к себе так близко, что его можно снимать хоть на телефон, то токующий под падающим снегом глухарь…

А в минувшую зиму на приваду для орланов внезапно пришёл лис. Первый раз он появился днём ранее, когда мы с группой «занимались» волком на следующем снимке. Лис пытался утянуть приваду у взрослого орлана, задирался с ним, но птица оказалась сильнее и не подпустила его ни на шаг. Правда, к сожалению, получилось так, что мы всё это видели только в записи онлайн-камеры… А на следующий день лис снова появился и опять днём — что является несвойственным для него временем проявления активности. Зачастую они ведут ночной образ жизни, и мы не думали, что такое повторится.

Лис около полутора часов крутился возле привады, позволив снять себя с ног до головы. Потом почистился, достал всю несъеденную шерсть из пасти, пометил территорию и ушёл.

Кадров с волками у меня, в принципе, достаточно. В данном случае хотелось снять хищника фронтально, с низкой точки и в определённых, характерных для волка, фазах движения лап и позах. Ну а снежная зима только придала атмосферности данному снимку.

Алексей Королёв

Гора Домбай-Ульген (4046 м), снятая во время моей поездки по Домбаю и Приэльбрусью в октябре 2024 г., является высочайшей точкой Карачаево-Черкесии и соседней Абхазии. Чтобы запечатлеть эту гору в таком виде, а также другие соседние вершины (такие, как, например, Бу-Ульген), мы приехали перед закатом на Мухинский перевал и затем поднялись пешком на высоту 3200 м к вершине близлежащей горы Белая Папаха.

Красивый закатный свет оранжевых, красных, а потом ближе к сумеркам ещё и фиолетовых оттенков появился сразу же, как мы достигли вершины, и продолжался в течение целых 45 минут до поздних сумерек — настоящее пиршество для любого пейзажного фотографа!

Лучший объектив для съёмки пейзажа на вершине Белой Папахи — это телеобъектив с диапазоном фокусных расстояний 150–600 мм, и именно на такую оптику я снимал этот закат: для съёмки Домбай-Ульгена использовал ФР 156 мм, для съёмки Бу-Ульгена — 500 мм, а некоторые другие горы и вовсе снимал на все 600 мм. Данный кадр был сделан в поздние сумерки через полчаса после заката: как раз перед тем моментом, когда автофокус моего объектива перестал нормально наводиться из-за недостатка света. Именно в это время небо вокруг Домбай-Ульгена максимально полно заполнилось красивыми розово-фиолетовыми облаками, а скалы на переднем плане стали лучше отличаться по цвету как друг от друга, так и от горы позади них.

Этот вид с дрона на озеро Лесозаводское и высочайшую вершину курильского острова Итуруп — вулкан Стокап — был снят в августе 2024 г. во время двухдневной заброски на лодках по Охотскому морю в южную необитаемую часть острова.

В первый раз я был на Итурупе в 2019 г. ещё без дрона, и тогда наша группа пыталась дойти до берега озера Лесозаводского пешком, но из-за густых зарослей курильского бамбучника мы так и не смогли этого сделать, да и берега озера, как теперь стало понятно по фото с воздуха, сильно заболочены, и делать там пейзажным фотографам на земле по большому счёту нечего.

В 2024 г. я отправился на Итуруп теперь уже с дроном, но из-за отсутствия электрогенератора в морской части путешествия я берёг заряд аккумуляторов и не мог позволить себе провести предварительную разведку местности, чтобы заранее понять, что и как там лучше фотографировать — поэтому при создании этого снимка мне пришлось искать лучшие ракурсы непосредственно во время рассветной съёмки.

Подняв в небо дрон, я быстро понял, что снимать этот вид лучше всего со средней высоты около 300 м — чтобы была хорошо видна овальная форма озера и чтобы одновременно с этим из-за слишком большой высоты съёмки вулкан на заднем плане не терялся на фоне земли, а фактура деревьев была по-прежнему заметна.

И ещё я понимал, что для увеличения визуального объёма сцены её лучше фотографировать в режиме панорамы. А вот что делать дальше было решительно непонятно: снимать озеро «в лоб» или по диагонали? И как его снимать: в автоматическом режиме панорамной съёмки без брекетинга по экспозиции (HDR) или используя ручное панорамирование с брекетингом? В первом случае я успевал отработать больше ракурсов, но получал риск потерять детали в светах и тенях из-за небольшого динамического диапазона 4/3" матрицы дрона, а во втором случае всё получалось наоборот.

В итоге я решил снимать в более быстром автоматическом режиме панорамной съёмки без HDR, пробуя разные варианты композиции: как с озером посередине кадра напротив вулкана, так и с расположением озера по диагонали (как на представленной фотографии). После съёмки я не был удовлетворён результатом: мне казалось, что я всё запорол, что не надо было метаться от одного ракурса к другому, теряя ценные моменты красивого рассвета, а вместо этого надо было всё-таки пожертвовать зарядом дрона и провести предварительную разведку местности...

По-видимому, тогда на мой пессимистичный настрой влияли вчерашний непростой 100-км переход на надувных моторных лодках по Охотскому морю и понимание, что из-за усилившегося шторма возвращение в цивилизацию будет ещё тяжелее и опаснее.

Но в итоге всё обошлось: и с нашими лодками, и с моими фотографиями. Как я потом понял при обработке этой панорамы на домашнем компьютере, матрица моего дрона отлично справилась с динамическим диапазоном запечатлённой сцены без использования HDR, а самый красивый свет по удачному стечению обстоятельств был как раз тогда, когда я снимал наиболее сбалансированный вариант композиции.

Александр Мишин

Чем запомнился 2024 год обитателям воронежских лесов? Конечно же, погодными аномалиями! Давно не было таких глубоких сугробов. Но, хоть они и по кабанье брюхо, фотоловушка с трудом поймала стремительный бег мощного секача. А то, что в кадр не влез, — не беда: хорошего кабана должно быть много!

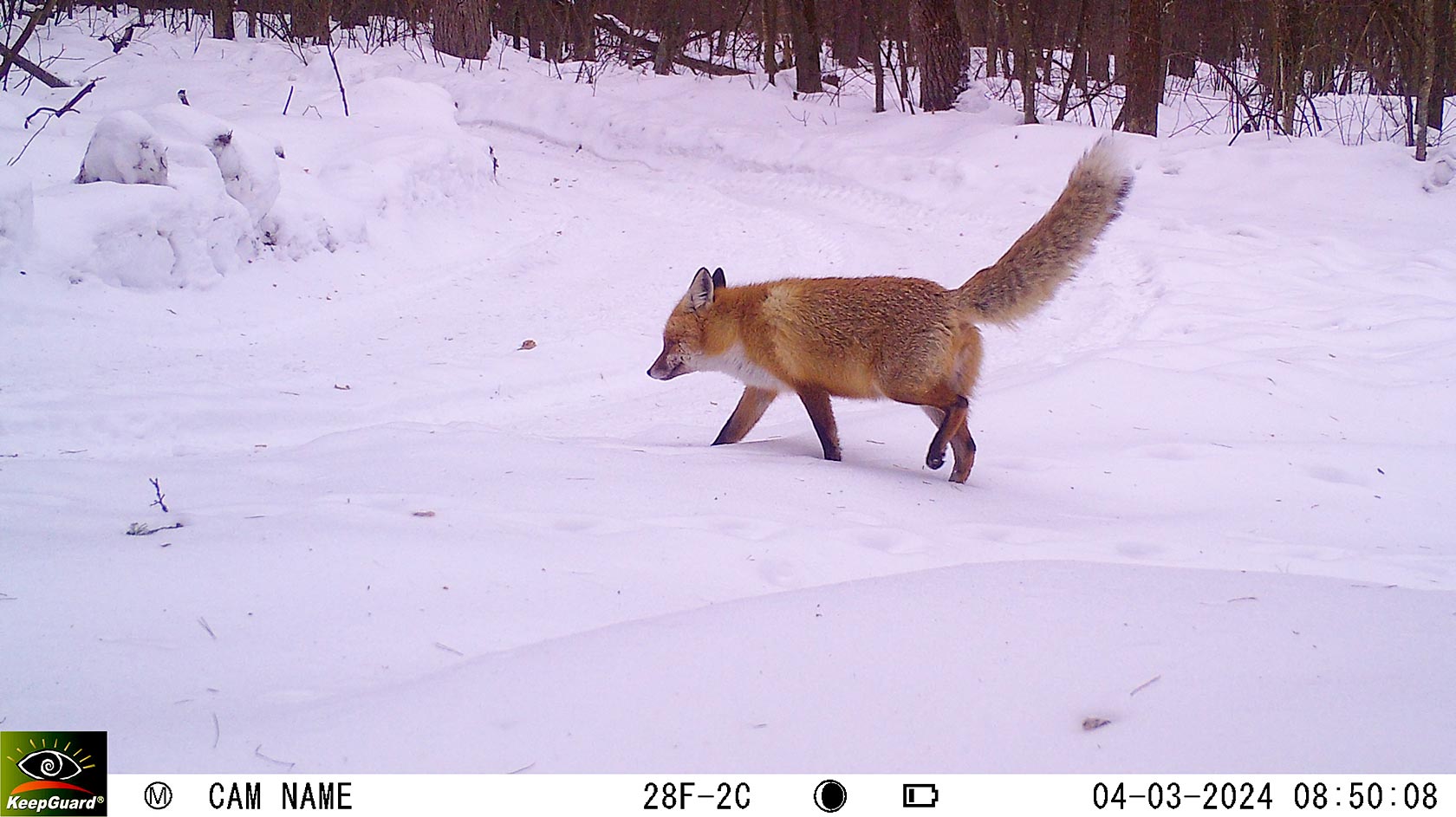

«Весна, где же ты?!» — задаётся вопросом лисица в начале марта. Но ждать лёгкой охоты на грызунов ещё долго, снег сойдёт только в начале апреля. А пока ей остаётся только принюхиваться да прислушиваться к писку добычи под снегом.

Аномальная летняя жара осталась за кадром фотоловушек, точнее, за ярким цветным кадром. Вся звериная активность пришлась на прохладные ночные часы, а в это время мало что видно под инфракрасным светом… Но вот опять зима, внезапно нагрянувшая в начале ноября! Мама-косуля с двумя дочками на фоне заснеженного ольшаника желают всем новогоднего настроения.

Александр Нерозя

Четыре года я хотел доехать до Бурятии. И вот в этом году мне, наконец, удалось побывать в Западной Бурятии и Восточном Саяне. Эти места очень похожи на Туву и Алтай, где-то на Хакасию. В Бурятии мы долго искали, как поближе подъехать к горам в Аршане: удобный подъезд так и не нашли, но зато увидели туманную радугу (оказывается, бывает и такая!) и обнаружили множество болот даже на высоте больше тысячи метров.

А дальше мы поехали через Монды к Хужиру, трясясь по гравийке и ожидая снег, который в итоге благополучно выпал и даже немного засыпал мою палатку. Вскоре снег также благополучно растаял, но до того момента я успел сделать несколько симпатичных кадров, один из которых представлен здесь.