Я, как и многие в детстве, очень любил книги и фильмы о приключениях, где главные герои — отважные капитаны, пираты или просто авантюристы, отправлялись за сокровищами или ещё чем-нибудь на край света, в неизведанные края! В детских играх мы примеряли на себе роль тех самых героев, но, даже повзрослев, многих из нас продолжает манить дух авантюризма и первооткрывательства!

Казалось бы, в современном мире почувствовать себя первооткрывателем и показать миру что-то новое практически невозможно, на это способны лишь гении! Но на самом деле это не совсем так. Например, можно взять в руки фотоаппарат и отправиться туда, где никто никогда не фотографировал, и привезти оттуда уникальные фотографии, раскрывающие красоту тех мест, и тем самым стать первооткрывателем в области пейзажной фотографии! Это непростая, но посильная задача, особенно в нашей стране, где есть огромные незаселённые территории, в которых полностью отсутствует транспортная инфраструктура, но благодаря чему там сохранилась первозданная природа, спрятанная от глаз туристов и посторонних людей. Возможность оказаться в таких местах заставляет трепетать моё сердце, побуждает мыслить проектами и даже формирует целую особую миссию!

Все мы слышали о фьордах Норвегии — это уже такой всемирно известный природный бренд, но большинство не знало или не задумывалось о том, что в России тоже есть настоящие фьорды. Может, и не такие масштабные, как в Норвегии, но уж точно не менее живописные! А вообще, что такое фьорд? Вот определение: «фьорд — это глубоко врезающийся в сушу морской залив с высокими скалистыми берегами, длина которого многократно превышает его ширину. Фактически, это затопленная морем речная долина или тектоническая впадина». Ну вот, даже из описания становится понятно, что фьорды представляют собой интереснейший природный ландшафт, который обязательно заинтересует любого пейзажного фотографа!

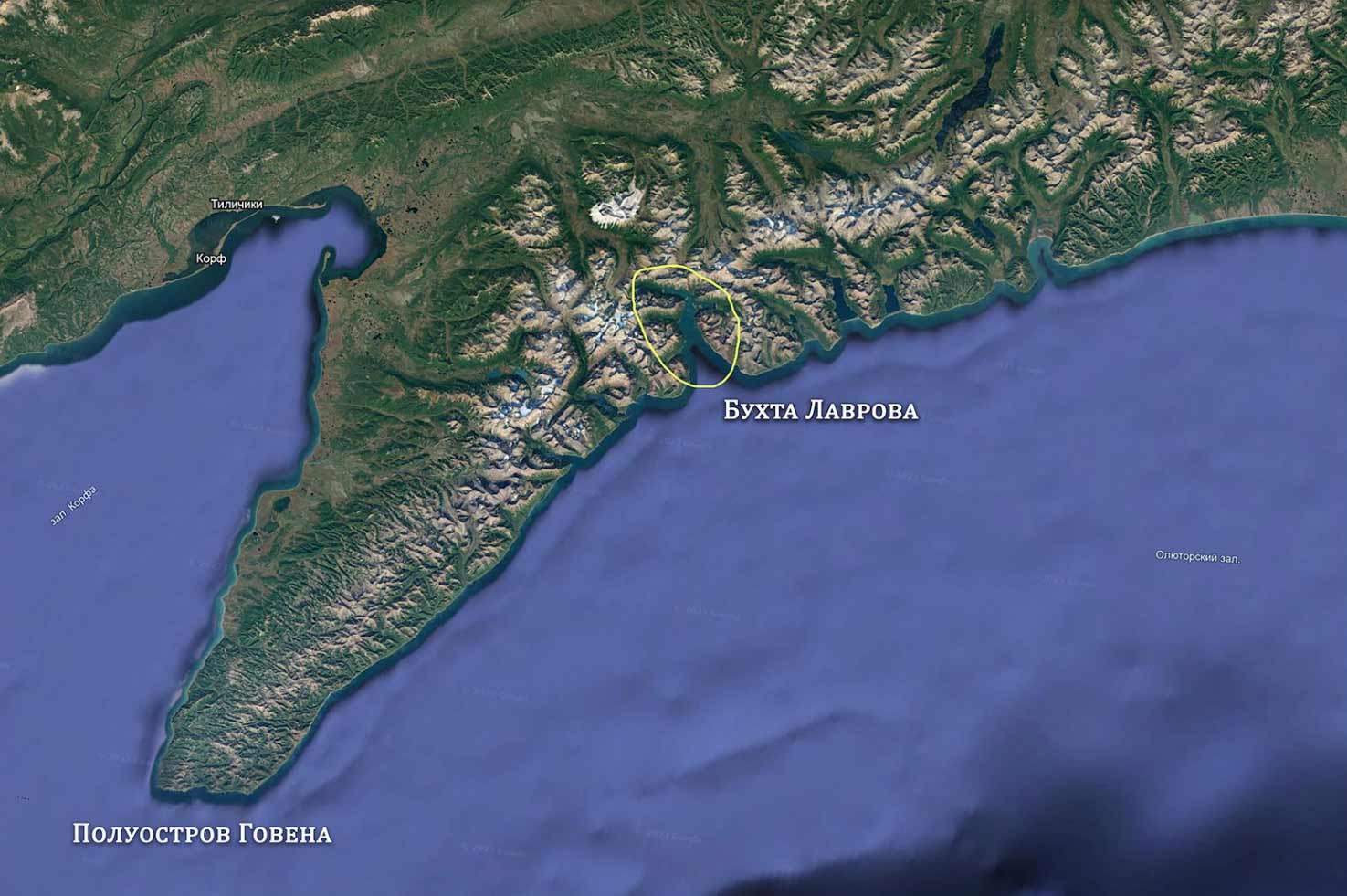

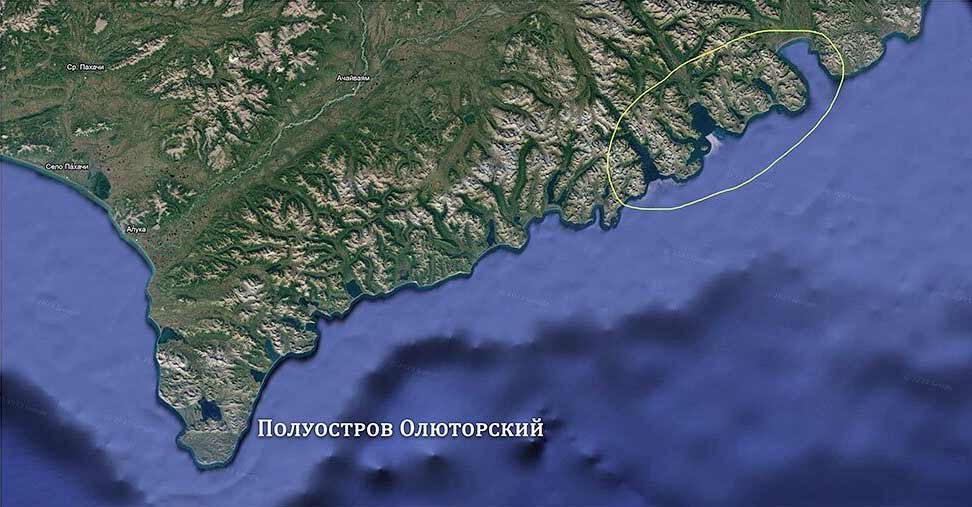

Где же в России находятся фьорды? Формально, они есть и на Кольском полуострове, и на архипелаге Новая Земля. Но вот такие фьорды, которые в реальности выглядят как картинка, воображаемая нами при упоминании слова «фьорд», находятся на самом краю страны и континента — между Камчаткой и Чукоткой, в Корякии! Теперь уже зная мою страсть к авантюризму, вы понимаете, что словосочетание «фьорды Корякии» не могло просто так пройти мимо меня, оно не могло оставить меня равнодушным и не вызвать навязчивое желание там оказаться!

С 2020 года я начал активно изучать карты Корякии, искать информацию и фотографии. Логистика, кстати, вполне очевидна — это морской путь, а значит, нужно подходящее судно или яхта. Но об этом чуть позже. В интернете можно было найти фотографии некоторых фьордов Корякии, но их, правда, было совсем немного, и это были не художественные фотографии — они не раскрывали в полной мере красоту этих ландшафтов. И плюс ко всему, я не увидел ни одной фотографии, сделанной с воздуха (с дрона). И это неудивительно, ведь расположена Корякия очень далеко и логистически неудобно, поэтому ни туристов, ни тем более фотографов в тех краях не бывает, а все туристические маршруты проходят в стороне: либо южнее — на Камчатке, либо севернее — на Чукотке. Замечательно! Это то, что нужно — отличный объект для фото-географического исследования!

Внимательно изучив карты береговой линии материка от Камчатки до Чукотки, я пришёл к выводу, что прибрежные ландшафты Тихого океана и Берингова моря в целом однообразны и даже местами скучноваты. И лишь районы полуостровов Говена и Олюторского представляют интерес для фотографа. Здесь относительно высокие горы (до 1000 метров) прижимаются к самому берегу, и здесь же расположены две группы тех самых корякских фьордов, которые можно условно обозначить как южные и северные. Маршрут практически составлен! Осталось найти судно и команду единомышленников, и тогда исследовательской фотоэкспедиции быть!

Анонс экспедиции я сделал ещё в 2021 году. Стартовать по плану мы должны были в Петропавловске-Камчатском, а заканчивать маршрут — на Чукотке, в Анадыре. На такой маршрут заложили 3 недели, а временем проведения экспедиции обозначили июль 2022 года. Этот месяц был выбран мной не случайно: в июле море не отличается слишком уж буйным нравом, а состояние природы на данных широтах давало возможность застать активное цветение и нерастаявшие снежники в горах, придающие им интересную фактурность.

На удивление, команду участников получилось собрать очень быстро, несмотря на то, что фрахт яхты на такой длительный срок — это мероприятие не из дешёвых. К большому сожалению, из-за организационно-технических нюансов подходящую яхту в 2022 году нам выделить так и не смогли, и в итоге пришлось перенести экспедицию на 2023 год.

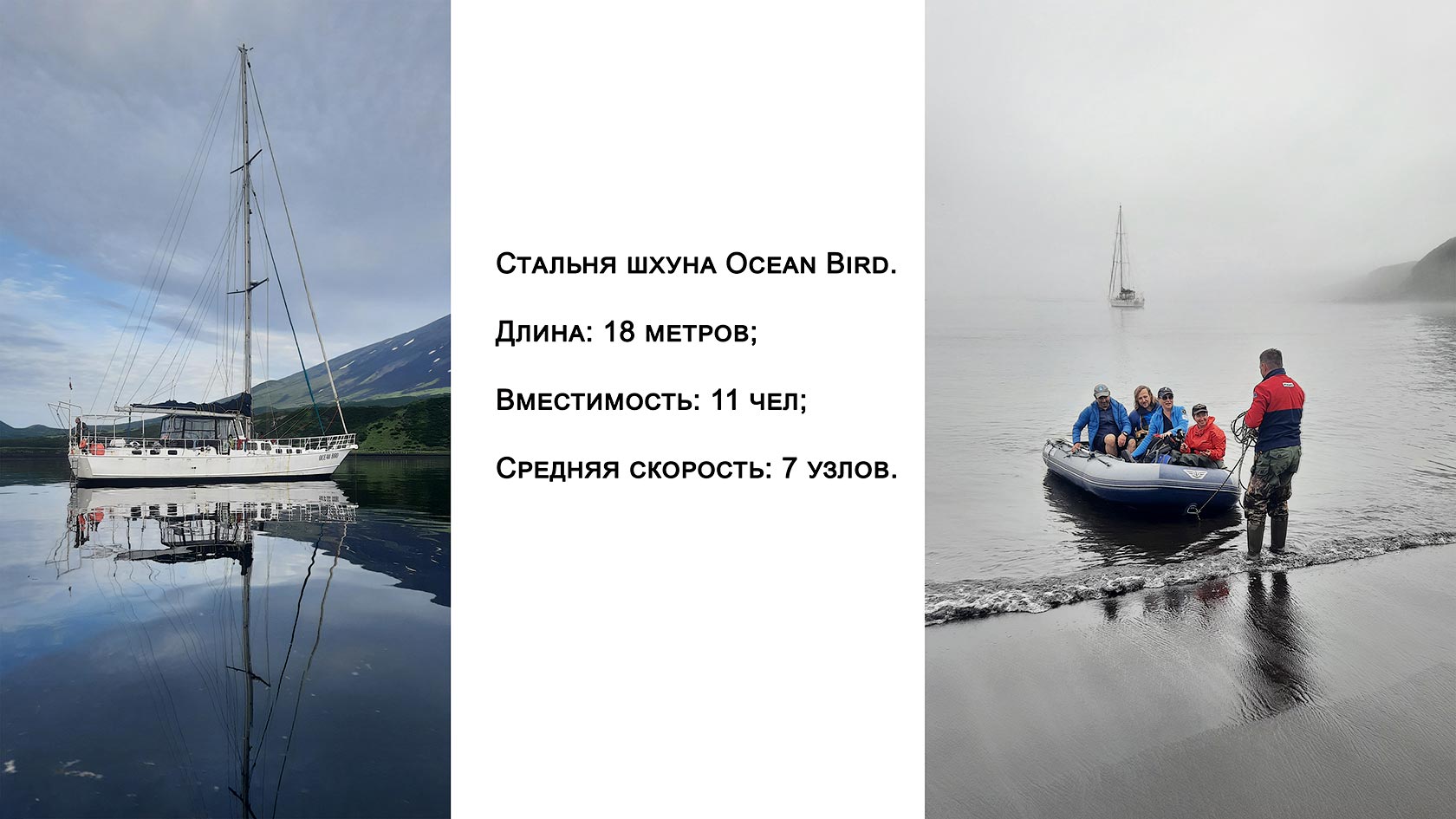

Основная сложность с поиском подходящего судна заключалась в том, что не каждая яхта годится для такого маршрута. Во-первых, это обязательно должна быть стальная яхта или шхуна, так как она гораздо надёжнее пластиковой, не боится ударов о подводные камни и скалы, а в слабо изученных местах это один из важнейших факторов. Во-вторых, яхта должна быть готова к длительной автономной работе в экспедиционном формате (здесь важны объёмы топливных баков и ёмкостей запаса пресной воды при отсутствии опреснителя). Всем этим требованиям отвечает стальная 18-метровая шхуна Ocean Bird, базирующаяся на Камчатке. Эта шхуна с историей. На ней бывший владелец дважды подряд совершил кругосветное плавание! Шхуна вмещает 11 человек, включая трёх членов экипажа.

Итак, в июле 2023 года наша шхуна Ocean Bird, наконец, готова взять курс из Петропавловска-Камчатского в Корякию! Однако начиналось у нас не всё гладко. Сперва непогода задержала выход в море на пару дней, а потом, при посадке на яхту, подо мной обломился трап, и я со всей своей фототехникой нырнул в солёную воду Тихого океана. Сложно было представить мои чувства, когда перед началом моей самой главной экспедиции, к которой готовился несколько лет, я мог лишиться всей своей фототехники! Но, слава Богу, мне повезло! Из воды мне помогли выбраться очень быстро, а в фоторюкзак с техникой вода проникнуть не успела!

Но главная неприятность была впереди. Переждав, пока шторм стихнет, мы вышли в открытый океан только на третий день, сразу же взяв курс на север. Шторм прошёл, но океан успокоился не сразу: следующей же ночью мы попали в сильную качку, во время которой одна из наших участниц серьёзно вывихнула руку и продолжать экспедицию уже не могла.

Наш маршрут в Корякию проходил через Командорские острова, и нам пришлось оставить пострадавшего члена нашей команды в больнице единственного населённого пункта на Командорах — в посёлке Никольское, откуда через несколько дней её эвакуировал санитарный борт в Петропавловск-Камчатский.

Омрачённые последними событиями, мы продолжили путь дальше. После Командор следующие двое суток мы видели только море — я это называю просмотром сериала «Горизонт». И, наконец, на третий день, в ранних сумерках белых ночей, мы увидели очертания берега с высокими заснежёнными горами и остроконечными пиками. Это были берега Корякии! Мечта сбылась!

Мы, наконец, дошли до южной группы фьордов у полуострова Говена. Вся наша команда мгновенно взбодрилась, предвкушая встречу с красотой этих труднодоступных мест. Здесь, на Беринговом море, одним из серьёзнейших препятствий для фотографа является местный климат: когда из-за плотной пелены летних туманов можно вообще ничего не увидеть. Но в тот день погода была замечательной. Когда рассвело, небо было облачным, а солнце периодически находило брешь и подсвечивало горные склоны лучами, и лишь редкие облака слегка цеплялись за горные пики.

Первой точкой маршрута я запланировал лагуну Тинтикун, но серьёзный накат волны не позволил сделать высадку на берег, и нам пришлось оставить эту затею и двигаться дальше. Зато одна из самых главных целей нашей экспедиции была по соседству, буквально в паре часов ходу — это фьорд (бухта) Лаврова, где с высадкой проблем возникнуть не должно.

Уже скоро мы зашли в этот фьорд длиной около 10 км и шириной около 800 метров в самом узком месте. Фьорд Лаврова имеет Т-образную форму, в конце разветвляясь на две небольшие бухты длиной по 3 км каждая. Яхта встала на якорь, и нам предстояло готовиться к первой высадке на берег.

Когда я планировал экспедицию в Корякию, я понимал, что там есть медведи, и готовился к встрече с ними. Но всё же я просчитался! Оказалось, здесь не просто есть медведи — здесь буквально всё кишит ими!

Только успев заякориться, мы тут же насчитали на правом берегу фьорда сразу четырёх медведей, на левом — ещё трёх. Теперь я отчётливо понимал, в каких условиях придётся исследовать окрестности и береговой рельеф. А ведь нам предстояло найти удобные места для высадки и определить подходящие локации для фотосъёмки, и, помимо всего этого, нужно было понять, по какому склону можно подняться наверх, чтобы сфотографировать фьорд с верхней точки.

Спустив лодку, мы втроём (я, капитан и один участник экспедиции) отправились исследовать окрестности. У подходящего для высадки места мы, заметив ещё одного медведя, решили проследовать дальше, где узкая бухта заканчивалась устьем реки.

На подходе к устью нам показалось, что на лугу у реки стоит большая ржавая бочка, скорее даже цистерна, а подплывая ближе, мы поняли, что это что-то живое. Овцебык! — так мы все дружно решили! Но, подплыв к устью вплотную, мы смогли рассмотреть, что на лугу пасётся вовсе не овцебык, а огромных размеров мишка! Слева от него, метрах в ста, на задних лапах стоял медведь-блондин. Видимо, он высматривал рыбу (в это время здесь на нерест идёт горбуша).

Чёрт возьми! Как мы здесь вообще будем высаживаться, как искать подъём и как ходить здесь среди такого количества медведей?! — такие мысли не давали покоя. Тревогу добавляли слухи, что якобы корякские медведи гораздо агрессивнее камчатских, ибо людей они совсем ещё не знают. Чего они боятся, а чего нет — нам предстояло выяснить.

С собой у нас было несколько средств от медведей, в том числе ракетница и шумовые патроны. Только я произвёл один пробный выстрел шумовым патроном, как огромный мишак-овцебык сразу же от нас драпанул. А вот медведь-блондин даже не посмотрел в нашу сторону и продолжил высматривать рыбу. Буквально через несколько минут после выстрела к устью реки вышла медведица с медвежонком. Находясь в лодке на достаточно безопасном расстоянии, я решил запустить дрон, чтобы сделать пробные снимки. Лишь только дрон поднялся на несколько метров, медведи напряглись. А когда он начал движение в их сторону, они начали разбегаться. В общем, показали мы корякским медведям, что такое лодка с мотором, шумовые патроны и дрон. И практика показала, что все они этого очень пугаются. Все, кроме медведя-блондина!

Вернулись на яхту спустя полтора часа, но уже с ответами на все интересующие нас вопросы. После проведённого инструктажа вся наша группа, вооружившись фототехникой, высадилась на берег.

Сегодня мы будем снимать первый закат в Корякии — в одном из самых красивых фьордов, да ещё и в прекрасную погоду! Мы поднялись по непростому склону до верхней точки, откуда открывается фантастический вид на фьорд, сделали кадры как с дрона, так и с земли, а возвращаясь, получили ещё небольшой бонус в виде низких облаков, которые как туман проплывали вдоль всего фьорда в долину реки.

Эта, а также все последующие высадки на берег осуществлялись с чётким соблюдением основных правил безопасности: ходить строго группой, шуметь, не разделяться, не допускать сближения с медвежатами. Ходили мы, надо сказать, по хорошо натоптанным медвежьим тропам, где повсюду лежали свежие, ещё «дымящиеся» продукты жизнедеятельности косолапых.

Повсюду казалось, что вот-вот из кустов вылезет медвежья морда, а внизу, на берегу, нас уже ожидает целая бригада плюшевых — во главе с медведем-блондином! Забегая вперёд, скажу, что за всё время этой корякской экспедиции близкого контакта с медведями нам избежать удалось. Так что триллера не будет!

Вернувшись на яхту, все мы были чертовски рады результатам фотосъёмки, ведь и погодные условия, и природные состояния работали сегодня на нас! Осознав, что этот фьорд уже отработан на 100 %, было принято решение двигаться дальше — к основной (северной) группе фьордов, которые находятся за Олюторским полуостровом. А туда ещё примерно полтора дня хода.

Следующий вечер мы встретили в море, и какой же шикарный был закат! Очень жаль, что по объективным причинам мы не успевали подойти к закату ни к одной интересной бухте или лагуне. А ещё больше жаль, зная, что это был единственный такой красивый алый закат за все дни экспедиции…

На севере, за Олюторским полуостровом, нас интересовали в первую очередь два фьорда: самый длинный, 11-километровый фьорд — бухта Павла, и самый узкий, 400-метровый фьорд — бухта Иматра, где крутые горные склоны вплотную прижимаются к берегу.

Но дальше погода начала отыгрываться на нас.

Когда добрались до этой северной группы фьордов, нас накрыл густой туман с видимостью 30–50 метров. На якорь мы встали в бухте Иматра, но никаких пейзажей вокруг, разумеется, мы увидеть не могли. Туман скрыл от нас корякские фьорды плотно и надолго.

Конечно, мы не стояли на одном месте — ходили в соседние бухты, ловили рыбу, фотографировали тюленей и птиц, но плохое настроение в конце второго бесполезного дня сменилось почти депрессивным под конец третьего.

Все запасные дни иссякли, несколько дней мы потеряли из-за непогоды, когда не смогли выйти вовремя на маршрут, теперь теряем уже 3 дня из-за тумана. Каждый новый день неумолимо приближал нас к завершающей части экспедиции, времени на исследование оставалось всё меньше, и в голове всё чаще появлялись мысли о том, что эта экспедиция окажется, по существу, провальной.

На третий день яхту поставили на якорь в бухте Петра, поблизости от наших целевых фьордов. Четвёртый день нас также встретил туманом, и я понимал, что на всё про всё у нас осталось всего 3 дня! Если туман сегодня не рассеется, мы не сможем выполнить в северной группе фьордов даже задачу-минимум.

Но чёрная полоса рано или поздно сменяется белой! К полудню атмосферное давление начало расти, стало очевидно, что погода всё же начала меняться. И вот уже несколько участников, с горящими от восторга глазами, бегут за фотоаппаратами! Перед нами, сквозь туман, начали проявляться остроконечные горные пики. Какие же здесь красивые и высокие горы!

Все эти три с половиной дня мы и понятия не имели, среди каких невероятных пейзажей мы тут находимся!

Снимаемся с якоря и полным ходом идём к бухте Павла! Уже по пути к фьорду туман полностью растянуло, погода окончательно наладилась. В голове — новый план: сегодня вечером и завтра утром исследуем и снимаем фьорд Павла, завтра вечером — фьорд Иматра!

Долгожданные северные фьорды, наконец-то, открывались перед нами! На яхте воцарилось совсем другое настроение. Мы входили в бухту Павла, и, как я писал выше, это самый длинный фьорд Корякии, растянувшийся вглубь материка на 11 километров. Неужели под самый конец экспедиции все звёзды сошлись?! Погода прекрасная, места высадок очевидны, и даже медведей не видать! Теперь мы могли действовать чётко по плану!

Сделав высадку, поднялись по некрутому склону наверх, откуда открывался отличный обзорный вид. Первым делом я запустил дрон, чтобы, наконец-то, получить первые кадры с воздуха. Вид сверху был просто фантастическим, а главную ценность этим кадрам добавлял тот факт, что здесь ещё так никто никогда не снимал! С земли мы тоже сделали несколько удачных кадров, но всё-таки в Корякии фотосъёмка с дрона в приоритете — масштаб фьордов раскрывается в полной мере лишь с большой высоты.

Утром фьорд Павла порадовал небольшим туманом, который тонким слоем расстилался над зеркальной гладью воды, украсив собой и без того прекрасные здешние пейзажи. Фотосъёмку закончили только тогда, когда туман полностью растворился, а солнце уже было высоко. До следующего фьорда — Иматра — всего несколько часов хода, и, не теряя времени, мы направились к нему.

Впереди показалась узкая лента воды, прорезающая горный массив вглубь на несколько километров — это была бухта Иматра, где мы уже стояли в плотном тумане несколько дней назад. Напомню, это самый узкий фьорд — всего 400 метров в ширину. Теперь нам нужно было познакомиться с ним заново, и в этот раз всё было по-другому! Мы снимали всё, что могли. Дроны, фотоаппараты, телефоны — вся техника работала на максимум. Когда солнце опустилось за горизонт, мы вернулись на яхту. Устали? Да. Но главное — мы, наконец-то, добились своей цели. Северные фьорды Корякии были запечатлены, а это означало, что экспедицию уже нельзя было назвать неудачной!

Дальше нас ждал только длинный переход по Берингову морю до Анадыря — к финишной точке нашей исследовательской фотоэкспедиции! По пути мы ещё успели зайти в бухту Анастасии — типичную по ландшафту бухту Корякии и южной Чукотки. На старых картах здесь значилось самое южное лежбище моржей. С помощью дрона я обследовал весь мыс в поисках этих животных, но лежбища здесь не оказалось. Лишь в отдельных местах были обнаружены останки моржей, что свидетельствует, скорее, о временных стоянках.

Путь до Анадыря занял несколько дней, и, пожалуй, это было самое спокойное время за всю экспедицию. Мы пересматривали фотографии, делились впечатлениями и просто наслаждались последними днями в море. Когда наша яхта подошла к Анадырю, было странное ощущение: с одной стороны — радость, что всё удалось, с другой — грусть от того, что экспедиция подошла к концу.

Спустя какое-то время, просматривая фотографии Корякии (свои или участников экспедиции), я вижу в первую очередь не просто красивые пейзажи, а то, что стояло за всеми этими кадрами — все сложности, с которыми мы столкнулись, и всё везение, которое было с нами! Но что-то ещё мне не даёт покоя: Корякия для меня, всё же, осталась раскрытой не полностью. Надеюсь, 2026 год это исправит!